Das Olympische Bildungsmagazin

Wenn die Kraft nicht mehr zum Weinen reicht: über Zahnspangen, Ruinen, Drogen und Caipirinha in Eimern

- Jens Weinreich

- 18. Juli 2021

- 15:36

- 12 Kommentare

URAYASU. So, Freunde der Nacht: Es folgt der nächste lange Riemen. Es ist Sonntag, die Corona Games stehen vor der Tür, was gibt es da Schöneres, als eine Lektüre, um anschließend einen der Olympia-Pässe zu buchen?

Heute jammere ich nicht über langsames Internet und den ersten verpassten Corona-Test, sondern bleibe gut gelaunt optimistisch: Ich serviere olympische Geschichte, relativ nah erlebt und erlitten. Viele Themen, die uns bis Mitte August in diesem Theater beschäftigen werden, töne ich an. Über allem stehen die immer wieder jungen Fragen, ein Leitmotiv dieser Webseite:

- Was darf man glauben?

- Dürfen wir überhaupt etwas glauben von der Bilderflut, die uns das IOC-Fernsehen serviert?

Es ist vor Olympischen Spielen Tradition, dass ich ein bisschen von jenen Spielen erzähle, die ich vor Ort erlebt habe. Mein Sohn sagt in derlei Momenten gern: „Papa erzählt vom Krieg.“ Doch was wissen Pubertierende schon. Ich habe das vor Peking gemacht, denke ich, vor London und vor Rio de Janeiro – und jetzt wieder. Das mache ich sehr gern. Ich habe mir deshalb aber nicht angeschaut, was ich vor fünf, vor neun und vor dreizehn Jahren dazu geschrieben habe. Mit den Jahren verblasst so manche Erinnerung, anderes erscheint einem plötzlich wichtiger. Gut so.

Man nennt das auch: Leben.

Ich habe mich nicht bei allen Olympischen Spielen nur um das IOC, Doping und wirtschaftliche und sportpolitische Hintergründe gekümmert. Lange Zeit habe ich bei Sommerspielen sehr umfangreich über Sport berichtet, mit all seinen Auswüchsen: Ich habe meistens durchweg die olympischen Kernsportarten betreut, jene beiden Sportarten, die schon 1896 im Programm standen und bis heute die meisten Olympia-Entscheidungen aufweisen: Schwimmen und Leichtathletik. Immer in dieser Reihenfolge: Eine Woche Schwimmen, dann überschneidet es sich ein paar Tage, dann Leichtathletik bis zur Schlussfeier.

Es war, trotz allem, ziemlich großartig, selbst wenn sich der eine oder die andere vielleicht an Rio de Janeiro erinnern, als ich den Weltrekord von Wayde van Niekerk über die Stadionrunde erlebte und sofort das MacBook zuklappte und das Weite suchte. Dazu gleich mehr. Ich glaube, damals hatte ich versprochen, nicht wieder in einem olympisches Leichtathletikstadion zu sitzen. In Tokio gehe ich dennoch wieder. Warum? Das will ich erklären.

Beginnen wir aber, damit das erledigt ist, mit der traditionellen Kammer des Schreckens:

Falls wieder ein witziger Schlaumeier fragen sollte: Nein, die Angaben zum Körpergewicht werde ich nicht nachtragen.

Und schon beginnt die olympische Weltreise:

Barcelona 1992

Es war einigermaßen fantastisch. (Das Drumherum, nicht das Dopen.) Halbwegs gelungene olympische Stadtplanung. Die nächtlichen Wasserspiele am Font Màgica de Montjuïc, unterhalb des Palau Nacional – die Musik. Geschlafen wurde fast gar nicht. Freddie und Montserrat, natürlich. Genau das hier:

Habe den Weltrekord von Kevin Young über 400 Meter Hürden gesehen und komischer Weise schon damals nicht daran geglaubt, auch weil er nur in Maßen außer Puste war. Ich meine, Wachstumshormon war damals der heiße Scheiß, oder kam das erst ein bisschen später?

Young war einer dieser Wunderläufer des Trainer-Doping-Gurus John Smith, mit denen ich in den 1990ern oft zu tun haben sollte, etliche waren gedopt. Youngs Bestmarke im Hürdenlauf wurde erst vor wenigen Tagen von Karsten Warholm verbessert, weshalb ich da ebenfalls Zweifel habe. Ganz grundsätzlich.

Ich hatte mich zuvor bei den US Trials in New Orleans herumgetrieben, so spannend, und u.a. für die Süddeutsche Zeitung berichtet. Insofern war ich, gerade was die Amerikaner anging, einigermaßen im Stoff. Leichtathletik in Barcelona, das war ein Treffen der alten Ostblock-Doper mit den gedopten Amis und überhaupt: Doper aller olympischen Länder, vereinigt euch. Die Chinesen rüsteten gerade auf, wie man dann ein Jahr später bei der WM in Stuttgart sehen konnte, ein weiteres Jahr später kam es in Hiroshima vor den Asian Games zum Supergau, als die Hormon-Armada von den japanischen Freunden hochgenommen wurde.

Klar hat man damals schon von Kontrollen gesprochen. Aber das war fast alles gelogen. So wie die Geschichten vom frischen Schildkrötenblut. An lustigen Ausreden mangelt es bis heute nicht.

Leichtathletik in Barcelona, das waren natürlich: Dieter Baumann und Heike Drechsler.

Das war noch echter Klassenkampf auf der Tribüne und bei den Pressekonferenzen. Die Ossis jubelten fast ausnahmslos für Drechsler, die Wessis fast ausnahmslos (vielleicht sogar ausnahmslos) für Baumann. Ich saß da und fühlte mich keiner Gruppe zugehörig. Es war schräg und oftmals unangenehm. Für die einen gehörte ich noch nicht dazu – für die anderen war ich auf bestem Wege zum Verräter.

Vielleicht habe ich auch deshalb die wunderbaren Nächte am Font Màgica so genossen.

Wie eine Flucht.

Es müsste gleich nach ihrem Sieg in den Katakomben des Olympiastadions gewesen sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, als Heike Drechsler in einer Journalistentraube sagte: „Die Berendonk lügt.“ Das Buch „Doping-Dokumente. Von der Forschung zum Betrug“ war von Brigitte Berendonk und ihren Ehemann Werner Franke verfasst worden, es wurde damals aber im Grunde nur Berendonk-Buch genannt. Thomas Purschke, einer der wenigen Ossis, die nicht gejubelt haben, hatte sich, obwohl kein Journalist, irgendwie Zugang verschafft und die Passage aufgenommen. Das führte zu einem Prozess, Meineid usw usf … Journalisten logen für Drechsler. Oder war es am Ende doch nur dieser eine WMS von BILD? Ein anderer hatte mich mal angerufen und um Rat gebeten, weil Erich Drechsler nachgefragt hatte und seiner Erinnerung nachhelfen wollte.

Herrje, waren das Schlagzeilen über viele Jahre.

Und Baumann, dessen Fall Ende der 1990er Jahre tiefe Gräben in Journalismus und Funktionärswesen fräste, nicht nur zwischen Ost und West, auch zwischen Norden und Süden, wird jetzt gerade in einer ARD-Dokumentation freigesprochen von seinem eigenen Anwalt, dem DOH-Chef Michael Lehner, wenn ich die Meldungen richtig verstehen sollte. Alles so absurd. Und seht: In einem einzigen Absatz habe ich damit die Ereignisse von 1992 (Opa erzählt vom Krieg) mit den aktuellen Meldungen und jüngsten, angeblich weltveränderten Enthüllungen verbunden.

Das war bis jetzt fast nur Doping, irgendwie unschön. Dabei wollte ich nur ein bisschen schwärmen von Barcelona.

Ich gestehe, nicht zum ersten Mal, dass ich damals ausgiebig Zeit verbracht habe, im Mercedes-Club auf dem Montjuïc. Es war einfach zu schön dort in der Nacht, es war bequem (zu Fuß vom Schwimmstadion, dem Olympiastadion oder dem Palau Sant Jordi lässig zu erreichen. Und ja, die Verpflegung war Klasse. Das ist eine meiner Jugendsünden, steinigt mich dafür! Habe mich bei künftigen Olympischen Spielen zurückgehalten. Wobei derlei Exzesse, dass Hundertschaften von Medienvertretern (neben Tausendschaften von irgendwelchen Semiprominenten, die irgendjemanden kennen) allabendlich die deutschen Häuser bevölkerten, ohnehin bald beendet wurden. In Barcelona gab es noch einen Adidas-Club (irgendwo in Richtung der IOC-Absteige Princesa Sofia, glaub ich) und einen Mercedes-Club, der schon Deutsches Haus genannt wurde. Ab Atlanta gab es nur ein Deutsches Haus. Dort oder spätestens 2000 in Sydney war täglich nur noch eine begrenzte Anzahl von Journalisten erlaubt. Zuletzt am Strand von Barra da Tijuca wurden im Deutschen Haus nur etwa 15 oder 20 Pressevertreter zugelassen, gleiches galt für PyeongChang. Hinzu kamen die TV-Leute in mir nicht bekannter Zahl. Man musste sich rechtzeitig anmelden. Alles okay und wunderbar so. Wenn es sonst immer so komplikationslos und vernünftig laufen würde mit dem DOSB, wäre das ein Träumchen. In Tokio gibt es, wegen Corona, erstmals seit Jahrzehnten kein Deutsches Haus.

Es waren meine ersten Spiele. Vielleicht erinnere ich mich deshalb an so viele Begebenheiten, nicht nur wegen der bezaubernden Locations. Ich musste auch nicht jeden Tag Seiten vollschreiben, wie später bei der Berliner Zeitung, was ich immer gern gemacht habe, klar. Ich konnte mich ein bisschen treiben lassen. Meine Aufgabe bestand – neben einigen kleinen Texten auch für die SZ – vor allem darin, für den Sportverlag Berlin und das Olympiabuch die Statistiken zu erstellen. Das war ziemlich albern, und das ging so:

Ich hatte immerhin schon einen Laptop, einen mit zwei kleinen Diskettenlaufwerken, noch ohne Festplatte. Und dazu hatte ich einen transportablen Drucker dabei, immerhin. Also habe ich die Ergebnisse von den Ergebniscomputern in den Pressezentren abgeschrieben, das Zeug auf meine Disketten übertragen, dann ausgedruckt – und damit bin ich zum Faxzentrum gegangen. Ich glaube, etwa 6 DM pro Seite kostete so ein Fax bei Olympia. Ein paar Wochen zuvor bei den Trials war ich noch mit einer Reiseschreibmaschine und habe im Arbeitsraum des Hilton alle Nächte verbracht, Faxen durfte man umsonst. Bei meiner ersten Reise überhaupt, 1990 gleich nach der Währungsunion zu den Goodwill Games nach Seattle und den Gay Games nach Vancouver, war auch die Reiseschreibmaschine dabei. 6,25 USD, nur in quarters, kosteten die ersten drei Minuten eines R-Gesprächs; eine Faxseite irgendwas zwischen sechs und acht USD. Da sind wir heute doch etwas weiter.

Barcelona, was war sonst noch:

- Dagmar Hase, Gold und natürlich ihr legendärer Auftritt im Fernsehen, ihre Parteinahme für die Freundin Astrid Strauß (Erdbeerbowle).

- Ronny Weller, der Stärkste Pionier der DDR, wurde ebenfalls Olympiasieger, Jahre später wechselte er ins Superschwergewicht und sollte mich einige Sommerspiele begleiten bzw ich ihn – Fortsetzung folgt also.

- Franziska van Almsick, deren zwölfjährige olympische Odyssee in Barcelona begann und leider nie mit einer Goldmedaille gekrönt wurde. Sie wurde reich, aber dieses Gold fehlt ihr. Ich stehe dazu, das tragisch zu nennen.

Jetzt ist der Barcelona-Eintrag so lang geworden und sechs Sommerspiele stehen noch aus.

Keine Bange, ich fasse mich gleich kürzer. Während des Schreibens überlege ich einmal mehr, all diese Geschichten mal richtig aufzuschreiben und in Buchdeckel zu pressen. Da gäbe es einige Konstanten über die Jahrzehnte, die man beschreiben und durchdeklinieren könnte.

Eine Episode aus Barcelona darf natürlich nicht fehlen, habe das bestimmt schon mal erzählt: Eröffnungsfeier, grandios, atemraubend, weil nahezu mittendrin, mitsamt Ponchos und sonstigem Zeug, was wir uns überschmeißen mussten. Ich also eingeklemmt von Michaela Schießl und Cordt Schnibben. Michaela und ich amüsierten uns. Schnibben rümpfte eher die Nase. Hamburger Schule.

Irgendwann aber geruhte er zu sagen:

„Wie gut, dass meine Geschichte längst fertig ist. Sonst könnte ich das hier alles noch gut finden.“

Das kam überraschend.

Als einer, dem man am Roten Kloster in Leipzig die Lehre von Journalisten als kollektiven Agitatoren, Propagandisten und Organisatoren hatte beibringen wollen, kannte ich aus dem Osten eigentlich nur Journalisten, die wussten oder ahnten, was alles Scheiße war, die das aber nie schrieben bzw geschrieben hatten. Nun war ich bei meinen Feldforschungen auf ein gänzlich anderes Exemplar Journalist getroffen: Etwas gut finden oder wenigstens akzeptabel-unterhaltsam, das aber nicht schreiben wollen oder froh sein, es nicht mehr adäquat beschreiben zu können.

Das war Neuland für mich, in gewisser Weise. Doch bitte, nicht überbewerten. Ich will Cordt Schnibben nicht bloßstellen. Als langjähriges Flaggschiff des SPIEGEL steht er über den Dingen. Es war nur eine Episode. Allerdings eine, die ich nicht vergessen habe.

Ich war übrigens zu selten in Barcelona. Wenige kurze Termine. 2003 nochmal länger bei einer Schwimm-WM. Auch wunderbar. Und später mit meinem Sohn, um Messi im Camp Nou zu huldigen, dort wo ich 1992 den jungen Pep Guardiola und Luis Enrique im Olympiafinale gegen Polen gesehen hatte.

Mit dem Kind – ein überzeugter culer, der die Barça-Hymne perfekt auf Katalanisch brummt – bin ich dann von der anderen Seite über den Montjuïc gewandert, zum Palau Sant Jordi, zum Estadi Olímpic, kurz mal dort rein, am Palau Nacional vorbei, die Rolltreppen runter zum Font Màgica de Montjuïc , durch das Messegelände, das 1992 u.a. das Medienzentrum beherbergte, abschließend Tapas greifen in der Nähe der Plaça d’Espanya.

Ein schöner Abschluss dieses Kapitels.

Atlanta 1996

So anders. Von mir oft genug als Coca-Cola-Spiele geschmäht, auch in diesem Buch, Teil der Classics-Reihe. Acht Jahre später sollte ich mich in einem Leitartikel entschuldigen, wofür ich mich wiederum bei einem Freund entschuldigen muss – aber das kommt später, im Kapitel Athen. Billy Payne ließ das Olympiastadion auf einem Parkplatz errichten und dann wieder abbauen. Ich gebe zu, dass ich das 1996 noch nicht jederzeit richtig begriffen hatte. Ich war eher noch Vertreter der alten Lehre, dass zu jeder Olympiastadt auch ein riesiges Olympiastadion gehört, ob man es danach braucht oder nicht.

Muss halt sein. War immer so.

Dabei plante Payne, den man nicht mögen muss, durchaus nachhaltig. Die Amis haben bereits olympische Nachhaltigkeit praktiziert, verbunden mit gewaltigen Gewinnen – Los Angeles 1984 -, als man in allen anderen Teilen der Welt bei Olympia weder das eine noch das andere kannte.

Atlanta, ich war auch vor Olympia ein paar Mal dort, u.a. bei einem größeren IOC-Termin 1993: Hässliches Downtown, wunderbare Ecken, Südstaaten-Atmosphäre. Übernachtung während der Spiele auf dem Uni-Campus. Spartanisch aber nachhaltig, olympisch angemessen. Busfahrer, die sich gern mal verfuhren. Cops, die IOC-Mitglieder nicht großzügig behandelten, wo hat man das schon.

Wenn ich mich recht erinnere (ich sage doch: Ich lese für diesen Beitrag nicht alles nach, ich lasse es laufen), dann musste Julie Pound für eine Nacht oder wenigstens für ein paar Stunden in U-Haft, weil die Frau des damaligen IOC-Vizepräsidenten und heutigen IOC-Doyens Richard Pound den Befehl eines Officers nicht befolgte, nicht auf der Straße, sondern auf dem Bürgersteig zu gehen. Dann wurde es hitzig. Ein bisschen Alkohol im Spiel. Ein Zweikampf. Schon klickten die Handschellen.

Carl Lewis, sein letzter Wettkampf, bei dem er über den Grand Canyon geflogen wäre, wenn es nötig gewesen wäre, um Mike Powell zu besiegen. Michael Johnson, damals Fabel-Weltrekordler über 200 Meter. (Drei Jahre später sollte ich in Sevilla seinen Fabel-Weltrekord über 400 Meter sehen, nur wenige Meter von der Ziellinie entfernt saß ich neben Marie-José Peréc, die den Kopf schüttelte. Wir schauten uns kurz an, ihre Augen sagten alles: Das war nicht von dieser Welt. Auch deshalb, mit der Johnson-Erfahrung, rannte ich siebzehn Jahre später aus dem Olympiastadion von Rio, als Wayde van Niekerk eben diesen Weltrekord auslöschte. Nein, vieles muss und darf man nicht glauben.)

Muhammad Ali, für viele der Höhepunkt, hat mich gar nicht so gefesselt. In Erinnerung sind mir stattdessen viele enttarnte und leider nicht enttarnte Doper geblieben, die sich weiter Olympiasieger nennen dürfen.

Claudia Poll aus Costa Rica, die Dagmar Hase Franziska van Almsick um die zweite Goldmedaille brachte. Und natürlich Michelle Smith de Bruin, die Dagmar Hase um die zweite Goldmedaille brachte. Die Irin, die nur in einem 25-m-Becken trainieren konnte, allerdings unter angeblich revolutionären Ideen ihres Ehemannes Erik de Bruin. Es gab schon damals Internet, man konnte schnell herausfinden, wenn man es nicht ohnehin wusste, dass der Holländer Erik de Bruin, Diskuswerfer und Kugelstoßer, wegen Dopings gesperrt worden war. Dennoch schrieb die halbe Welt die dummen Geschichten über Michelle und das irische Schwimmwunder. Die sich um eine halbe Minute oder so verbesserte, die drei Goldmedaillen gewann über 400 Lagen sowie 400 und 800 Freistil. Ich werde nie vergessen, wie Craig Lord, an den ich kürzlich erst erinnerte und dessen State of Swimming ich erneut empfehle, die richtigen Fragen stellte; ich stellte auch Fragen – und was passierte? Wir wurden von anderen Journalisten regelrecht niedergebrüllt.

Sie wollten feiern, nicht das Offensichtliche aussprechen.

Im Fall Michelle de Bruin durfte ich zwei Jahre später gehässig sein und schäme mich nicht dafür. Ich war beim UEFA-Kongress in Dublin (als Mayer-Vorfelder gegen Mifsud verlor und Blatter gegen Johansson kämpfte), als Craig Lord in der Times die Meldung über eine manipulierte Dopingprobe brachte. Und zack, saß ich wieder in einer Pressekonferenz von Dear Michelle, die bitterlich weinte. Sie wurde gesperrt. Dreifache Olympiasiegerin darf sie sich weiter nennen.

Wir wissen, davon gibt es viele Geschichten, hunderte, vielleicht tausende. Zu wenig wird aber über jene gesprochen, die von den Betrügern betrogen wurden. Das hat sich bis heute nicht geändert.

Atlanta, natürlich, blieb mir wegen eines anderen Zwischenfalls in Erinnerung, an denen ich hier in Tokio ständig denken muss. es war Billy Payne, der zur Eröffnung der IOC-Session getönt hatte, Atlanta werde „die sicherste Stadt auf diesem wundervollen Planeten sein“.

Wenige Tage später explodierte die Bombe.

Ich habe den Film immer noch nicht gesehen. Werde das nachholen, vielleicht sogar heute Nacht. Denn dieses Versprechen, dass etwas so verdammt sicher sei, hören wir vom IOC und dem TOCOG doch derzeit täglich, obwohl die Zahl der Corona-Positiven jeden Tag steigt.

„Safe and secure“ sagen Thomas Bach und seine Jünger.

Das IOC hat vor ein paar Tagen ein Interview mit seinem Olympic Games Director Christophe Dubi als Breaking news veröffentlicht – die breaking news war: „safe and secure“.

Wie dumm. Wie falsch. Fahrlässig.

Es geht so schnell:

Wir waren bei einer kleinen Feier in einem bescheidenen Südstaaten-Mansion, das DER SPIEGEL damals für seine Delegation gemietet hatte. Waren das noch Zeiten. Wenn die junge Generation aus Hamburg das hier lesen sollte … nicht zu traurig sein über die spartanischen Zimmerchen in Tokyo. Jedenfalls, die Caipirinha wurde in einem Eimer angerührt, ich glaube von Heiner Schimmöller (†) persönlich, damals Sportchef. Draußen spielten Klaus Brinkbäumer, Hajo Schumacher, Udo Ludwig und einige Gäste Basketball. Sabine Kehm war auch da, später Managerin von Michael Schumacher. Es war ein Freitagabend, man gönnte sich ein paar Stunden Auszeit vom Olympiastress.

Dann echte breaking news. Eine Bombe.

Alle starrten auf den Fernseher.

Die nächsten beiden Nächte wurde durchgearbeitet.

Sydney 2000

Ich muss mich jetzt zurückhalten. Wer soll das alles lesen? Sind ja jetzt schon 15 Minuten Lesedauer und der Sonntag ist fast vorbei. Nun also Sydney, für mich immer mit der Korruption in der Nacht vor der Wahl der Olympiastadt verbunden, als John Coates, Buddy von Thomas Bach, im September 1993 in Monte Carlo die beiden IOC-Ganoven Charles Mukora (†) und Generalmajor Francis Nyangweso (†), letzterer war Verteidigungsminister von Idi Amin (!!!), zum Nachtmahl lud und ihnen Geldgeschenke machte. Beide stimmten für Sydney – Sydney gewann 45:43 gegen Peking.

Punktlandung.

Ich werde in dieser Woche daran erinnern, wenn John Coates, Organisationschef der Sydney-Spiele und daraufhin mit einer ex-officio-Mitgliedschaft geehrt, die Bach für Tokio verlängern ließ (volldemokratisch natürlich) quasi zum ersten Olympiasieger der Tokio-Spiele wird: Brisbane bekommt die Sommerspiele 2032 zugesprochen nach dem intransparentesten Wettbewerb aller Zeiten. Wer jetzt nochmal nachlesen möchte: „Die Nacht der Nächte“, ein bearbeitetes Kapitel aus „Der olympische Sumpf“, hier in der Classic-Edition erhältlich.

Sydney heißt für mich vor allem Darling Harbour, damals mein Lieblingsplätzchen, wo ich auch nach den Spielen noch ein paar Tage in einer supergünstigen Suite verbrachte. Ich sah es vor zwei Jahren wieder und war (ohne Olympia) weniger beeindruckt. Egal, nun zum Wichtigsten:

Cathy Freeman.

Weniger die fantastische Szene bei der Eröffnung, als sie dem Wasser entstieg und die Flamme entzündete, sondern vielmehr dieses eine Rennen. Das Rennen ihres Lebens.

Ich bin ziemlich sicher, das war der beeindruckendste, magischste Moment, den ich in den vielen Jahren je bei Olympischen Spielen und Fußball-Weltmeisterschaften erlebt habe. Das toppt den WM-Sieg der Franzosen 1998 im Stade de France oder den Olympiasieg der Brasilianer 2016 im Maracanã, was als Revanche für das 1:7 im WM-Halbfinale zwei Jahre zuvor gedacht war. Diese beiden Events fallen mir spontan ein, in Sachen Lautstärke, Ekstase, wild gewordene Menschen, Glückseligkeit für einige Minuten.

Energie pur. Alles verschmolz miteinander, der Lärm von mehr als 100.000 tobenden Menschen. Irre. Und für mich, nun der rationale Teil, genau deshalb halbwegs glaubwürdig, weil Freeman eben keine Zeit in der Nähe von Marita Koch und Jarmila Kratochvilova lief (so wie Salwa Eid Naser bei der WM 2019 in Doha, deren Rennen ich ebenfalls live vor Ort sah und es nicht glauben konnte), sondern weil es eine halbwegs normale 49er Runde war.

Mit riesigem Vorsprung, aber menschlich.

Dieses Video kann die Magie nicht ansatzweise wiedergeben. Wer mag, kann nach passenderen Aufzeichnungen suchen, es gibt etliche Halbstundensendungen dazu auf Youtube. Aber nichts, was an das Live-Erlebnis im Stadium Australia heranreichen könnte.

Wissen Sie was, ich knalle Ihnen hier mal meinen Bericht damals für die Berliner Zeitung rein. Bin noch heute ganz ergriffen, wenn ich das lese. Ich hatte Freeman 1996 in Atlanta gar nicht so auf dem Schirm. Als sie ein Jahr später in Athen Weltmeisterin wurde, war mir sofort klar, was die Geschichte der Spiele von Sydney werden würde. Ich schrieb am nächsten Tag eine Seite 3 dazu. Manchmal muss man nur eins und eins zusammenzählen und kann die Zukunft vorhersagen.

Manchmal.

Nicht oft.

Hier also ein Weinreich vom 25. September 2000 aus dem Stadium Australia:

SYDNEY, 25. September. Am Montagabend, um 20.12 Uhr Ortszeit, war Catherine Freeman im Ziel. Am Ziel ihres Lebens, werden die australischen Zeitungen am Dienstag schreiben. Und sie werden den 25. September zum zweiten Australia Day, zum zweiten Nationalfeiertag erklären. So wie sie es schon seit Wochen getan haben. Jeden Tag, in jeder Ausgabe, manchmal drei Mal binnen 24 Stunden. Ungeachtet aller Schwimm-Weltrekorde des Ian Thorpe und seiner Staffelkameraden – dieser Lauf über eine Stadionrunde, den Freeman nach exakt 49,11 Sekunden beendete, wird als der eigentliche Höhepunkt des olympischen Spektakels in die Sportgeschichte eingehen.

Freeman hatte für sich zu siegen, für Australien, für ihr Völkchen der Aborigines, für Medienmenschen, für Politiker, für den Erfolg der Spiele und vieles andere mehr. „Es ist Zeit für das Urteil: Cathy wird gewinnen“, hatte die Zeitung The Olympian noch am Montag getitelt. Ein bisschen viel für einen 400-m-Lauf. Ein bisschen viel für eine kleine, zarte Frau. Als Freeman das Stadium Australia betrat, tausende Blitzlichter zuckten und 110.000 Menschen ihren Namen schrien, war sie einmal mehr überwältigt.

„Ich war total nervös“, sollte sie später sagen, „eine Stimme in meinem Kopf hat mir gesagt: Tu was du kannst, tu was du kannst. Ich habe nur auf diese Stimme gehört.“

In einem gelb-grünen Laufanzug, gewandet also in die australischen Nationalfarben, raste Freeman über den Kunststoffbelag. Eingangs der Zielgeraden wurde sie hart von der Jamaikanerin Lorraine Graham bedrängt. Für Momente unterbrach ein ungläubiges Raunen den Jubelsturm in der riesigen Arena. Bis klar wurde, dass Freeman in der Lage war, auch diesen letzten Angriff abzuwehren. Niemand im Stadion saß mehr auf seinem Platz, als Freeman über die Ziellinie lief. Jeder wusste, dass er teilhaben durfte an einem großartigen Augenblick, den Freeman als „jenseits der Worte“ beschrieb.

Freeman ließ sich nur wenige Meter hinter dem Ziel auf die Bahn plumpsen. Sie zog die Kapuze vom Kopf, entledigte sich ihrer Laufschuhe und saß da, zwar beobachtet von Milliarden Menschen an Fernsehern in aller Welt, irgendwie doch ganz allein. Es hat tatsächlich keiner Worte bedurft, um zu erahnen, was in jenen Minuten in ihr vorgegangen war. Erleichterung. Gewissheit, ihre Mission erfolgreich beendet zu haben, verschaffte ihr nicht nur eine Gänsehaut nach der anderen; ihr Körper gehorchte ihr nicht mehr. Selbst wenn sie gewollt hätte, sie war zu schwach zum Lächeln, zu schwach zum Lachen.

Sogar zum Weinen hat die Kraft nicht mehr gereicht.

Einen der schönsten Sätze des Abends hat wohl die Drittplatzierte gesagt, die Waliserin Katharine Merry: „Ich durfte an einem besonders schönen Rennen teilhaben, mit Cathy in diesem Stadion, ich fühlte mich wie auf dem Mond.“

Tränen flossen erst bei der Siegerehrung. Um 21 Uhr, 17 Minuten und 53 Sekunden war es endlich so weit. Kevan Gosper, IOC-Mitglied aus Australien, schmückte Cathy Freeman mit dem kleinen Stückchen Gold, für das sie sich so verzehrt hatte. Das war der Moment, in dem die Masse in der Arena ihre Heldin zum ersten Mal lachen sah.

Nachdem die Nationalhymne verklungen war und die Fotografen die drei Medaillengewinner mit einem weiteren Blitzlichtgewitter eingedeckt hatten, marschierte Freeman mit ihrem großen Blumenstrauß geradewegs zur Haupttribüne. Es sah zunächst so aus, als wolle sie die Blumen ins Publikum schmeißen. Doch da kam auch schon ihre Mutter ein paar Ränge heruntergerannt, Freeman beugte sich weit über die Absperrung und reichte der Mutter den Strauß. Eine einfache Geste, die man so ähnlich oft beobachten kann – doch in der Dramaturgie dieses Abends, unter den Schreien der Hunderttausend, geriet selbst diese einfache Geste zu einem wunderbaren Moment.

Später hat Freeman auf der Pressekonferenz natürlich doch noch versuchen müssen, ihre Gefühle zu beschreiben, als sie da auf der Bahn pausierte, als sie die Medaille bekam, als die Hymne ertönte, als sie ihre Mutter beschenkte – und überhaupt. Freeman hat viele Fragen gar nicht richtig mitbekommen. Ein halbes Dutzend Mal musste sie nachfragen:

„Entschuldigen Sie bitte, was wollten sie noch mal wissen. Es tut mir leid, ich bin so zerstreut.“

Die 27 Jahre alte Frau saß zwar da oben auf dem Podium, doch in Gedanken war sie an einem geheimen Ort.

Als dann noch ein Schlaumeier erklärte, Freeman hätte die 100. olympische Goldmedaille für Australien errungen, die zweite Goldene (nach der Hockeyspielerin Nova Perris-Kneebone 1996 in Atlanta) und die erste in einer Individualsportart für eine Aborigine, das sei doch sicher alles enorm wichtig für sie und für ihr Volk, da antwortete Freeman:

„Ich muss mal zurückgehen in den Busch und jemanden fragen, was das bedeutet. Im Moment weiß ich es nicht.“

Der Abend war überfrachtet mit Symbolen und Zahlen. Zuviel für einen sportlichen Wettbewerb.

Selbstverständlich sollte Freeman die zwei bislang bewegendsten Momente der Spiele, die jeweils nur eine Hauptdarstellerin hatten, vergleichen. „Die olympische Flamme zu entzünden, hat mich nicht ganz so sehr bewegt“, sagte sie, „das ist etwas ganz anderes, als zu Laufen. Laufen ist so natürlich wie das Atmen. Bei der Eröffnungsfeier aber musste ich einem Ablaufplan, dem Willen anderer Leute folgen. Ich hatte Angst, etwas falsch zu machen, und Angst, ins Wasser zu fallen.“

„Erleichterung“, das war das Wort, das Cathy Freeman immer wieder benutzte. „Ich war unendlich erleichtert, als ich da im Zielbereich saß. Ich war erleichtert. Ich habe die Emotionen all der Menschen im Stadion gespürt, ihre Freude und ihren Spaß.“ Wie lange dieses Gefühl anhalten und wie sehr sich ihr Leben nach dem Olympiasieg verändern wird, wurde Freeman gefragt.

Im Geschäftlichen wird es sicher ein paar Änderungen geben, antwortete sie, „aber in meiner kleinen privaten Welt wird hoffentlich alles beim alten bleiben. Ich werde morgens aufstehen, frühstücken, meine Zähne putzen und versuchen, glücklich zu sein.“

Und ja, ich habe in all den Jahren am liebsten über Frauen geschrieben in derlei Situationen. Die Geschichte zum zweiten Olympiasieg von Heike Drechsler fällt mir da ein, auch aus Sydney. Eine Goldmedaille, so ganz anders als die 1992 in Barcelona, nach Jahren des Leidens. Oder, zwei und vier Jahre später, große aktuelle Geschichten auf der Seite 3 der Berliner Zeitung über Franziska van Almsick, ihren Weltrekord 2002 in Berlin – und ihre letzte, gescheiterte olympische Mission in Athen.

Goose bumps, hat Sepp Blatter immer gesagt. „Can you see my emotions?“ Nicht nur einmal schnappte er nach den Händen der Umstehenden (mich hat es auch erwischt) und legte die Hände auf seine Unterarme und die angebliche Gänsehaut, die zu fühlen gewesen sein sollte. Von goose bumps spricht neuerdings aus Thomas Bach, gestern erst hier in Tokio, als hätte er sich das von Blatter abgeschaut.

Der Unterschied zwischen dem Gequatsche von BlatterBach und dem, was ich in Sydney und anderswo erleben durfte, ist der: Es muss mir niemand etwas Künstliches von Gänsehaut erzählen, wenn der ganze Körper vibriert. Für solche Momente – so viele gibt es davon nicht wirklich, die meisten werden medial künstlich überhöht – darf man den Hauptdarstellern durchaus mal danken.

Mehrfach erwähnt: Im besten Fall haben sie sogar sauber gewonnen oder verloren.

Sydney, auch das noch:

- Mein Besuch im Büro von Anwar Chowdhry (AIBA), einem der korruptesten Sportfunktionäre aller Zeiten, als ich nicht wusste, ob ich da lebend rauskomme.

- Ronny Weller, zum dritten Mal bei Olympia. 1992 sah ich den Koloss gewinnen und über wildfremde Menschen hinweg, die um ihr Leben fürchteten, seinem Vater in die Arme springen. 1996 wurde er vom Doper Tschemerkin betrogen. Ich fragte seither bei Olympia immer nach den Dopingkontrollpässen. Weller kramte die stets heraus. 1996 zeigte er sie mir bereitwillig. Same procedure 2000 in Sydney: Da baute er die Pässe vor sich auf, vier an der Zahl. Während der siegreiche Iraner Rezazadeh so tat, als hätte er die Frage nicht verstanden. Weller lachte nur. Und der Armenier Danielyan verließ sofort die Pressekonferenz, als ich nach Doping fragte. Ich schrieb: Warten wir mal die Kontrollen ab. Zwei Tage später war er erwischt. Der Name Rezazadeh taucht in den jüngsten Berichten zur Dopingkriminalität im Weltverband IWF auf – er wurde ein Jahrzehnt lang gedeckt von der IWF-Mafia. Das hatte man damals schon erkennen können, aus vielerlei simplen Gründen. Man musste nur erkennen wollen und eins und eins zusammenzählen.

- Ähnlich war es beim Olympiasieg des griechischen Betrügers Kostas Kenteris. Dessen Trainer Christos Tsekos schickte ein Jahr später in Edmonton mal einen Hammerwerfer und einen Kugelstoßer los, die mich verprügeln sollten. Ich rettete mich in eine Traube von Journalisten. Tsekos hat mich gehasst, weil ich den Betrug von der ersten Sekunde an durchschaute (was nicht schwer war, wenn man Augen und Hirn hat) und weil ich bei allen Terminen, bei denen Kenteris auftauchte (Sydney 2000, Edmonton 2001, München 2002) die immergleichen nervenden Fragen stellte.

- Die Flucht von Marie-José Peréc vor dem Wettkampf!

- C.J. Hunter, Ehemann der vierfachen Olympiasiegerin Marion Jones, der während der Spiele, bei denen er enttarnt wurde, einen Kronzeugen auffuhr, der erst Jahre später als BALCO-Laborbetreiber weltweite Bekanntheit erlangte: Ja, lacht laut los! Sein Name: Victor Conte.

Jetzt doch noch ein Nachtrag dazu. Jüngst während der US-Trials, als es den 400H-Weltrekord gab von einer Läuferin, die gerade zu Bob Kersee gewechselt war … und einige Dopingdiskussionen, habe ich mich gewundert, warum wieder so diskutiert wird, als hätten wir nicht dreißig halbwegs aufklärerische Jahre hinter uns, mit einer großen Enthüllung nach der anderen (ja, immer noch zu wenig). Als hätte man nichts gelernt aus der Vergangenheit. Mag sein, dass das die amerikanischen Medien gar nicht wollen, es ist halt leichter, mit den Fingern auf Russen und Chinesen zu zeigen. Dieser dämliche Spin, es handele sich um Rassismus, wegen der Hautfarbe der betroffenen Läuferinnen, schwappte ja auch nach Europa. Ich bin da altmodisch. Ich schaue mir zunächst die Trainer und Manager an und was man sonst noch so anschauen kann – und, ganz ehrlich, in einigen Fällen sind damit viele Fragen beantwortet. Bob Kersee also (Flo-Jo †, Jackie Joyner-Kersee), auch Dennis Mitchell als Coach einer Sprinterin, die ähnlich schnell flitzt wie 1988 Flo-Jo …

Hallo!

Wer soll das glauben?

Es tut mir leid, aber wer das glaubt, hat mehr als ein Problem.

Als ich mich also ein wenig damit befasste (ich würde nie Recherche dazu sagen, denn ich habe lediglich g-e-g-o-o-g-e-l-t), kam ich über Marion Jones, Dennis Mitchell und all die anderen schnell auf ein Interview mit Victor Conte, in dem er ausführlich erklärt, wie er im Jahr 2000 in Sydney schnell eine Legende für CJ Hunter erfinden musste, damit die Sache nicht brutalst durchschlägt auf seine BALCO-Klientin Marion Jones. (Was dann erst Jahre später geschah, als Jones in den Knast musste und einige Medaillen und Titel verlor.)

Jedenfalls, ich hatte natürlich vergessen, dass ich damals in Sydney auf der CJ-Hunter-Verteidigungslügen-PK Victor Conte gelauscht und ihn sogar zitiert hatte.

Ich komme darauf zurück, in spätestens zwei Wochen zur Leichtathletik in Tokio.

Athen 2004

Mein Freund Stratos Safioleas hatte einen brutalen Job bei der Organisation dieser Spiele. Er war Assistent der Milliardärsgattin und ACOG-Chefin Gianna Angelopoulos-Daskalaki. Sie hat die Spiele irgendwie noch gerettet. Das heißt: die Spiele fanden statt. Viele Sportstätten sind danach verrottet.

Kein beispielloser olympischer Skandal.

Ich schrieb zum Abschluss in einem Leitartikel für die Berliner Zeitung u.a.:

Es ist an der Zeit, sich bei den Amerikanern zu entschuldigen. Bei den Organisatoren der Olympischen Spiele 1996 in Atlanta, die bessere Arbeit geleistet haben, als man damals glaubte urteilen zu müssen. Das mag an dieser Stelle etwas deplatziert wirken, weil es doch darum geht, die Sommerspiele 2004 in Griechenland zu bilanzieren. Andererseits: Das Athener Sportfest ist in seinem historischen Zusammenhang zu betrachten, auch wenn man das in der Branche nicht gern tut.

Eigentlich hatten die Griechen ja schon 1996 Olympiagastgeber sein wollen. Doch den Wettbewerb verloren sie gegen Atlanta, die Hauptstadt des US-Bundesstaates Georgia, dort wo der Brausekonzern Coca-Cola sein Hauptquartier hat. Was haben sie damals geschimpft, die Griechen. Das IOC habe die Seele der Spiele verkauft. Sogar vom Olympiaboykott war die Rede. Es war die inzwischen verstorbene Kulturministerin Melina Mercouri, die das Wort von den „Coca-Cola-Spielen“ prägte. Beistand erhielt sie im europäischen Ausland. „Was seid ihr nur für Banausen“, hat der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker ein deutsches IOC-Mitglied gerügt: „Ihr lasst Coca-Cola gegen Athen gewinnen.“

Inzwischen weiß man, dass diese Entscheidung nicht die schlechteste war. (…)

So sind sie am Ende doch nur ein gigantisches Last-Minute-Event geworden, die Spiele der XXVIII. Olympiade in Athen. Die Bauten sind gerade so fertig geworden. In vielen Sportarten fanden nicht einmal Testwettbewerbe statt. Die Zeit hat auch nicht mehr gereicht, um die freiwilligen Helfer, die aus allen Teilen der Welt anreisten, professionell einzuweisen. So haben viele dieser Freiwilligen die Olympiastadt schnell wieder frustriert verlassen. Und auch die Zuschauer haben dem teuren Last-Minute-Zauber nicht getraut, die Buchungszahlen der Hotels und die Anzahl der verkauften Tickets blieben weit unter den Erwartungen.

Die Spiele liefen zwar unter der Akropolis ab, doch sie hatten kein eigenes Gesicht. Vom olympischen Flair, dem viel beschriebenen, war in Athen nur höchst selten etwas zu spüren. Die Spiele wurden verwaltet, nicht zelebriert. Sie wurden mit einer äußerst kühlen Gelassenheit abgearbeitet. Es reicht eben nicht, nur im letzten Moment Arenen auf das Betonfeld eines alten Flughafens zu pflanzen, ein Stadion mit einer kühnen Dachkonstruktion zu überziehen, wahnwitzige 100 Millionen Dollar in eine Eröffnungsfeier zu investieren und den Zeitplan einigermaßen einzuhalten. Die griechischen Zuschauer waren nur an ihren Landsleuten interessiert. Als am vergangenen Donnerstag das Sprintfinale über 200 Meter gestartet werden sollte, verhinderten die Fans des Sportbetrügers Kostas Kenteris gut zehn Minuten lang den Wettbewerb. Es war ein Skandal. Und es fand sich kein einheimischer Funktionär, der eingeschritten wäre. Die Botschaft der Griechen an die Welt war klar und deutlich: Ihr habt nicht geglaubt, dass wir die Spiele ausrichten können, ihr habt unsere Stars Kostas Kenteris und Ekaterini Thanou verfolgt, nun sollt ihr auch sehen, was wir von euch halten: Nichts.

Sehr viel mehr gibt es zu Athen nicht zu sagen. Vielleicht sage ich auch aus Respekt vor meinem Freund Stratos nicht viel mehr, der mir immer erklärt, was die Griechen alles erfunden und der Welt gegeben haben. Ein Völkchen zwischen Genie und Wahnsinn.

Ich möchte aber gern noch einmal daran erinnern, wer damals für das IOC als Chef der Evaluierungskommission agiert und Athen gute Noten attestiert hatte.

Es war ein gewisser Thomas Bach.

Jener Mann, der in seiner Agenda 2020 und nun der schrägen Agenda 2020+5 immer so tut, als hätte er den Begriff Nachhaltigkeit erfunden und als hätte das IOC in den Jahrzehnten davor nur nie auf seine weisen Ratschläge gehört.

Jener Mann, der zuvor im Auftrag von Juan Antonio Samaranch (†) auch die Evaluierungskommission für Salt Lake City 2002 geleitet hatte – dummerweise aber in all den Jahren nie etwas von nahezu flächendeckender Korruption mitbekommen hatte. Ein Skandal, der das IOC 1998/99 in eine existenzbedrohende Krise beförderte. Bach wurde damals als Mitglied der hausinternen Detektive benannt, die den Skandal, nun ja, aufklären sollten. Er kontrollierte sich also selbst.

Dies zum einen. Bach hat diese Spiele in Athen ganz entscheidend mit zu verantworten.

Was gibt es noch zu sagen? Kenteris und Thanou, natürlich. Das Betrügerduo, das noch vor den Spielen vor Dopingkontrolleuren türmte, die Jacques Rogge losgeschickt hatte.

Und schon waren sie ihre Akkreditierungen los.

Auch hier empfand ich Genugtuung, ähnlich wie damals bei Michelle Smith de Bruin. Ich habe sehr gern einige große Geschichten darüber geschrieben. Viel Spaß hat mir eine Seite 3 über diesen Krimi gemacht, für die ich mit einem leibhaftigen griechischen Krimi-Autor gesprochen hatte, mit Petros Markaris, dessen Charitos-Krimis ich seinerzeit gelesen hatte. Der Krimi, der Griechenland damals erschütterte, hatte einen großartigen Plot: Ein berühmtes Sportlerpaar (Olympiasieger Kostas Kenteris und Ekaterini Thanou), ein böser Bube (Trainer Christos Tsekos), Geld, Ruhm, Drogen, Emotion. „Ein perfekter Krimi“, sagte Markaris, der Fachmann auf diesem Gebiet: „Besser geht es nicht.“

Dies ist einer meiner liebsten Schnappschüsse, die ich je bei Olympischen Spielen gemacht habe. Qualität unterirdisch, was damals halt so möglich war, neben der eigentlichen Arbeit:

Wir sehen die damalige IOC-Sprecherin Giselle Davies, die der Weltpresse die Akkreditierungen jener beiden Sportler und mutmaßlichen Doper präsentierte, die neben dem gedopten Gewichtheber Dimas die Superstars der griechischen Spiele sein sollten.

Ein wirklich historischer Moment.

Jacques Rogge wird oft geschmäht, auch von mir, viel mehr aber von IOC-Mitgliedern und deren Spindoktoren. Ich habe anderes zu kritisieren an Rogge, und ich habe ihm das mitunter auch ins Gesicht gesagt, zum Beispiel nach der Wahl von Sotschi auf der IOC-Session in Guatemala. Danach war er nicht mehr gut auf mich zu sprechen. Jacques Rogge hat aber, u.a., dafür gesorgt, dass 2002 die olympischen Seriensieger Mühlegg, Lasutina und Danilowa aufgeflogen sind (hier reden wir mal kurz von den Winterspielen), 2004 hat er Thanou und Kenteris aus dem Verkehr genommen.

Das bleibt.

Danach wurde Rogge schwach. Auch krank. Die Geister, die er rief – etwa den Kampf mit Russland ab 2002 – konnte er nicht mehr bändigen. Putin war stärker. Andere waren stärker. Schon 2008 in Peking, fünf Jahre vor Ende seiner insgesamt zwölfjährigen Amtszeit, war Jacques Rogge nur ein Abklatsch des einst so forschen, tatkräftigen Kerls. Krank und gezeichnet saß er neben Staats- und Perteichef Hu Jintao und wirkte wie eine Marionette der Chinesen.

Aber China kommt gleich.

Was bleibt sonst noch von Athen?

Meine letzte olympische Begegnung mit Ronny Weller. Das musste ich durchziehen.

Franziska van Almsick. Das vierte Mal gescheitert, wobei der Auftritt 1992 ja kein wirkliches Scheitern war. Ich habe den Abend in der Berliner Zeitung gemeinsam mit Christof Kneer aufbereitet, auf mehreren Seiten. Scheitern kann auch kunstvoll sein. Ich bin bis heute ziemlich stolz drauf, wie gut uns das live gelungen ist. Vom Kneer kennt man das ja. Die meisten Leser kennen ihn aber nur vom Fußball, was einigermaßen schade ist. 2004 wurde er während der Fußball-EM Papa und wollte deshalb nicht nach Portugal. Was für ein Glückspilz, was hätte er dort ertragen müssen. Also nominierte ich ihn sofort für Olympia. Und es hat großen Spaß gemacht mit ihm. Es war ohnehin klar, dass ihn Klaus Hoeltzenbein bald zur Süddeutschen holen würde, was dann auch geschah.

Und die Handballer um Stefan Kretzschmar, Henning Fritz und Christian Schwarzer. Sie hatten das Finale gegen Kroatien verloren. Sie tranken. Und gingen dann raus, redeten mit Tränen in den Augen, tapfer, diese riesigen Bären, antworteten auf alles, vernünftig und höflich. Obwohl es doch so sehr schmerzte. Wieder diese Kroaten. Das hat mich schwer beeindruckt. Bei Vorträgen und Seminaren habe ich seither oft daran erinnert. Großartig. Männer. Man vergleiche das mit den meisten gehätschelten Fußballern.

Und abschließend noch ein Wort zu meinem Kumpel Stratos: Ihm habe ich u.a. einen amüsanten Moment zu verdanken. Ein leibhaftiger König, Felipe, damals noch Kronprinz, entschuldigte sich mal bei mir und fragte, ob er Stratos kurz entführen dürfe. Felipe warb damals für die Olympiakandidatur von Madrid, das 2013 in Buenos Aires gegen Tokio verlor. Stratos Safioleas war für Madrid tätig, und Felipe, formvollendet, bat den komischen Deutschen mit Grandezza im Palace Hotel zu Lausanne um Verzeihung dafür, unser Gespräch kurz zu unterbrechen.

Felipe trägt übrigens auch den Titel Herzog von Athen. Ja, es ist einiges anders geworden, zumal erst Prinz Willem Alexander (längst König der Niederlande) und nun gerade Prinz Frederik von Dänemark ihre IOC-Mitgliedschaft aufgaben, doch im IOC lernt man noch immer einiges über die Royals.

Peking 2008

Ich war mehrfach vor den Spielen in Peking, bei zwei großen Sportkongressen. Und es war immer politisch überladen, selbstverständlich. So wie es auch 2022 sein wird bei den Winterspielen. Damals ging es vor allem um Tibet, heute geht es um Tibet, Hongkong, Taiwan und die Uighuren – und einiges mehr. Nach Tokio ist vor Peking. Und keines der Versprechen, die mit den Sommerspielen 2008 in Peking verbunden waren, hat sich erfüllt. Es ist alles schlimmer geworden. Das wird das Thema bis Ende Februar 2022, dann übernimmt wieder Katar.

Ab Peking 2008 habe ich in diesem Theater olympisch gebloggt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch ein Blog ist oder nicht. Denke darüber auch nicht mehr nach. Die Anfänge kann man nachlesen – unten folgen die Tags. Es kam schnell Traffic auf, wenn wir uns gemeinsam die Eröffnungs- und Schlussfeiern anschauten und der Server oder mein Computer nicht crashten, was regelmäßig geschah. Mein Sony Vaio war damals gerade drei Monate alt und gab während der Eröffnungsfeier den Geist auf. Die Schwüle wie in einer Wäscherei war zuviel für das teure Stück. Da saß ich neben Holger Gertz, meinen Lieblings-Nachbarn bei olympischen Eröffnungsfeiern, und starrte ins Schwarze. Nach einer Weile kühlte das Gerät ab und fuhr doch wieder hoch. So ging das mehrfach.

Es war spannend, Olympia nicht mehr nur für Zeitungen und Radio zu beschreiben, sondern live. Da es ja nicht nur Gequatsche war, sondern Journalismus, schwierige Themen, das war durchaus etwas Neues damals. Ein Abenteuer. Mir hat es riesigen Spaß gemacht, ich habe gewaltig von der Crowd profitiert. Es war manchmal ein bisschen wie eine Sucht. Diese absurden Medaillenjagden von Typen wie Michael Phelps und Usain Bolt ließen sich in diesem Format wunderbar beschreiben. Im Prinzip fast täglich eine neue Medaille, fast täglich irgendein Weltrekord. So ging das ja noch in London und Rio. Wahnsinn.

Sportpolitische Hintergründe live zu beschreiben, zu kommentieren, einzuordnen und erläutern – das geht. Und ja, das ist Journalismus.

Als Zeitungsmann habe ich das vor allem bei Olympischen Spielen, aber auch viele Jahre bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften trainiert. Das waren echte Wettbewerbe. Immer Adrenalin. Ich habe nie etwas vorgeschrieben, wie es manche Kollegen machen. Je aufregender, desto besser. Und immer unter der Fragestellung: Was können wir den Lesern jetzt produzieren, dass sie morgen früh etwas lesen, was sie noch nicht im Fernsehen gesehen/gehört haben bei den stundenlangen Übertragungen?

Das war das Thema. Die Zeitungszeit hat geschult, wir haben uns da immer brutale Ziele gesetzt und alles ausgereizt. Insofern empfand ich die Live-Berichterstattung hier als eine logische Fortsetzung. Ich habe kein Problem damit, schnell zu sein. Man kann manchmal auch schnell und gut sein. Manchmal nicht. Dann versucht man es halt wieder neu.

Jetzt bin ich sehr abgeschweift. Sind eher so journalistische Überlegungen. Liegt wohl daran, dass ich in Gedanken ganz darauf konzentriert bin, wie das in den nächsten drei Wochen aus Tokio am besten laufen kann. Mal schauen. In diesem Layout habe ich noch keine vernünftige Lösung gefunden, meinen Twitter-Stream einzubauen, der Teil meiner Berichterstattung ist.

Und über Peking, wie gesagt, das lässt sich hier alles nachlesen. Es war auf diesem Niveau ein bisschen was Neues. Lustig ist, dass die Zahnspangen-Lady, über die wir damals schon gelästert hatten, was einen ernsten Hintergrund hat, denn im Hochleistungssport deuten Zahnspangen bei Erwachsenen oft auf den Einsatz von Wachstumshormon hin, dass diese Zahnspangen-Lady also, damals neben Phelps und Bolt Star in diesem Theater, nunmehr im hohen Alter von 34 Jahren so schnell rennt wie nie zuvor, was gerade im Sprint atypisch ist, aus physiologischen Gründen: Shelly-Ann Fraser-Pryce, Olympiasiegerin 2008 und 2012 sowie viermalige Weltmeisterin über 100 Meter.

Sollte ich einen Presseplatz bekommen für die Leichtathletik, dann werden wir dieses Thema gewiss ausführlich besprechen, mit allem Für und Wider. Wenn es vernünftige Argumente dafür geben sollte, was ich bezweifle.

Über China und Peking und die Spiele werde ich in den kommenden Monaten sehr viel berichten. Insofern kann ich mich hier kurz fassen.

London 2012

Aus London habe ich hier ebenfalls ausführlich live berichtet. Sind dennoch die Spiele, zu denen mir ad hoc am wenigsten einfällt. Es blieb nicht viel hängen. Viele Arien auf den Gastgeber London konnte ich nie nachvollziehen. Meine These ist so banal wir korrekt: Mega-Cities wie London oder Paris oder eben Tokio können so ein Mega-Event regelrecht schlucken. Ich sage nicht, dass das billig wird, wir sehen ja, dass es das nicht ist, jedenfalls nicht hier und auch nicht 2012 in London. Aber diese Städte, in denen ohnehin viele Millionen Menschen täglich von A nach B müssen, die also über eine in der Regel herausragende und ausgefeilte Verkehrslogistik verfügen, die sind wie gemacht für Olympia, diese Ansammlung von rund 40 Weltmeisterschaften in zweieinhalb Wochen. Wenn dann noch Wahrzeichen eingebaut werden, die jeder kennt, wirkt das mitunter prächtig und wunderbar und übertüncht Schwächen. Man könnte auch sagen: Es ist ansatzweise vernünftig.

Wenn, ja wenn.

Die Spiele 2012 in London haben wenige bleibende Eindrücke bei mir hinterlassen. Sportlich fällt mir eine chinesische Wunderschwimmerin ein, hier ausführlich besprochen, wie immer Phelps und Bolt – und aus dem Olympiastadion noch Robert Harting. Ein ganz anderer Typ, der ein paar blöde Sachen von sich gegeben hat, zum Beispiel bei der WM 2009 in Berlin, der aber aus seinen Fehlern gelernt hat. Seine Wandlung fand ich erstaunlich, habe gern darüber berichtet.

Rio de Janeiro 2016

Rio, wie traurig. Was für eine Verschwendung. Ein Verbrechen am gebeutelten brasilianischen Volk. Die Stadt und der Bundesstaat hätten anderes nötig gehabt. Rio hat die Spiele mit Korruption erhalten. Rio war der falsche Ort. Oder präziser: Auch Rio hat gezeigt, wie es bei Olympia nicht sein sollte. Zuletzt war ich 2018 in Rio, auf dem Weg zur IOC-Session und den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires. Ich habe mich mit Freunden getroffen und Ermittlern von Sonderstaatsanwaltschaften, die in Sachen Olympiakorruption ermittelten, nicht nur in der Operation Lava Jato, auch im Fußball (CBF) und im Fall Pat Hickey & Co. Und ich war nochmal draußen in Barra im Olympic Park.

Es! Ist! Ein! Jammer!

Die Bilder gingen seither um die Welt, und sie waren ähnlich schlimm wie einst die Bilder aus Athen. Olympiaruinen weit und breit. Aber klar, das IOC hat einen anderen Blick darauf und lobt irgendwelche angeblichen Türme der Nachhaltigkeit.

Als Destination ist Rio natürlich unschlagbar. Es war jeden Tag ein neuer Traum, von Barra da Tijuca, wo ich bei Freunden wohnte, ganz nah am IOC-Hotel Windsor Marapendi, an der Rocinha vorbei (Elend) über Leblon und Ipanema an die Copacabana zu fahren, oder zum Jardim Botánico, nach Botafogo oder Flamengo. Alles ein Touristentraum, Postkartenidyll – also trügerisch.

Muss man wissen. Wusste man damals. Wusste man 2009 bei der Olympia-Vergabe.

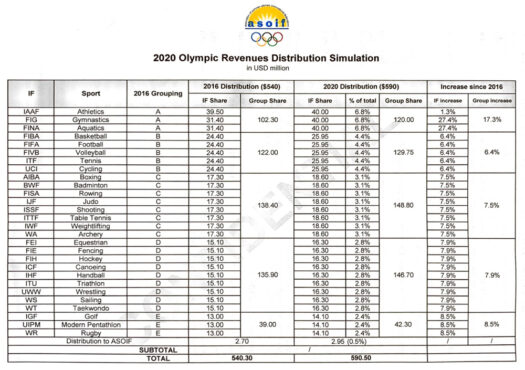

Erschreckend fand ich die Dokumente, die ich im vergangenen Jahr veröffentlicht habe: Die Liste der Zahlungen des IOC an das Organisationskomitee ROCOG, nachzulesen ausführlich in Heft 2 von SPORT & POLITICS. Nie zuvor wurden die kompletten Zahlungen des IOC öffentlich. Die Liste belegt, dass das IOC nur einen Teil der Summe, die als Zuschuss für Organisationskomitees behauptet werden, als Geldtransfers überweist, ein großer Teil sind Sachleistungen, und die sind nicht immer so marktgerecht und sinnvoll, wie es ein Organisationskomitee bräuchte. In Rio war das extrem.

Es ist zum Heulen.

Woran ich gern denke bei den Rio Games, das war der Besuch von Tilo Jung. Er hat das in wenigen Tagen entschieden. Von „Was meinst Du, hast Du Zeit und wir drehen eine Folge von Jung & Naiv“ bis zum „ich habe gebucht“, verging ein Tag. Oder waren es zwei Stunden.

Ist für Zuschauer vielleicht gewöhnungsbedürftig, wie ich da neben Tilo durch die Gegend stapfe, doch mir hat es gefallen und viel Spaß gemacht. Habe die Zeit gern geopfert. Zuletzt habe ich vor einem halben Jahr eine Passage angeschaut und hatte die in meinem kurzen Nachruf auf Walther Tröger nochmal veröffentlicht. Walther zu Ehren.

Noch ein Gedanke: In Rio, aber auch schon zuvor in London, habe ich mich extremer um die sogenannte olympische Familie gekümmert. Von den vielen Tagen und halben Nächten in IOC-Hotels bleibt naturgemäß nicht so viel hängen. Meine Jobbeschreibung und der Fokus bei Olympia haben sich im Laufe der Jahre stetig verändert. Wie das in den vergangenen Jahren im Prinzip aussah, auch bei den Winterspielen 2018, die hier nicht Thema sind, hatte ich kürzlich im diesem Beitrag ausführlich skizziert: Vom Wert des Journalismus bei den Propagandaspielen in Tokio.

Hier also, zum Abschluss, Jung & Naiv 271 vom August 2016. Vieles, was ich da beschreibe, geht über Rio hinaus und erklärt den gesamten olympischen Zirkus. Eine Fortsetzung wird es in Tokio leider nicht geben, wir hatten es geplant, Jung & Naiv wollte mit ganzer Mannschaft anreisen, also auch mit Tyler. Geht nicht. Leider. Vielleicht kommt es aber zu einer kleinen Überraschung in den nächsten Tagen.

Ich berichte bis 10. August 24/7 von den Corona Games aus Tokio. Im Shop oder direkt via PayPal können Sie olympische Hintergrundberichterstattung buchen und meine Arbeit unter erschwerten Bedingungen unterstützen – analog zu Rio und PyeongChang gibt/gab es den Tokio-Pass, aber mit viel mehr Content und einigen Extras wie einen täglichen Newsletter. Für absolute Gourmets und Supporter gibt es sogar ein IOC-konformes Tokio-Superpaket „Es werde Licht am Ende des Tunnels“!

Pingback: Tokio, was vom Tage übrig bleibt (20. Juli 21) – SPORT & POLITICS

Pingback: live von der 138. IOC-Session: Brisbane 2032 – SPORT & POLITICS

Pingback: live-Blog von der Friedensnobelpreisgala der Corona Games – SPORT & POLITICS

Danke, großartige Reminiszensen vergangener Spiele .

Komm vor allem gesund wieder heim! Grüße an Andreas. Hatten in Kenia mit Robert Hartmann eine schöne Zeit!

Pingback: Tokio, was vom Tage übrig bleibt: Naomi Ōsaka – SPORT & POLITICS

Pingback: Tokio, was vom Tage übrig bleibt (25. Juli 21): „Truer words were never spoken“ – SPORT & POLITICS

Hat Claudia Poll nicht vor allem die Goldmedaille für Franzi v.A. 1996 in Atlanta verhindert?! Habe jetzt nicht nachgeguckt, aber in meiner Erinnerung verkündeten die Radionachrichten um 7:00 Uhr eine Silbermedaille für FvA hinter – mMn. Claudia P.

Stimmt.

200F

1. Poll

2. FvA

3. Hase

400F

1. Smith de Bruin

2. Hase

800F

1. Bennett

2. Hase

Bei Statistiken muss man halt doch nachschauen. Zumindest wurde Hase durch die Doperin Smith um die zweite Goldmedaille gebracht.

Nicht die Statistik fragen – mich fragen ;-). (Im Ernst – bin froh, dass mein Hirn noch funzt…)

Claudia P. ist für mich eines der größten/übelsten Phänomene – die hat ja nicht einmal die 15 Minuten Ruhm INSGESAMT gehabt. Vorher kannte die NIEMAND, und hinterher „eigentlich auch“ NIEMAND. Aus dem nix mit null Meriten, und hinterher mehr oder weniger wieder abgetaucht.

Btw. – danke für die Arbeit.

Pingback: Zahnspangen | Roberts Blog

Pingback: Von Olympia-Verlierern, Schein und Sein, West-Paketen und Corona-Toten – SPORT & POLITICS

Pingback: Tokio, was vom Tage übrig bleibt (31. Juli 21): Schneller als Flo-Jo, Wunderheilungen im Becken. Was darf man glauben? - SPORT & POLITICS